こんにちは、木工DIY歴5年のたまちゃんです。

この記事では【初心者でも安全な2段ベッドを自作できる方法】を詳しく解説します。

市販品を買うより安くて、家族に合ったサイズの2段ベッドが作れますよ。

- 必要な材料費:約15,000円

- 必要な工具:インパクトドライバー

- 作業時間:週末2日間程度

- 難易度:初心者〜中級者向け

安全第一: この記事を参考に2段ベッドを作る場合は、自己責任でお願いします。子供の安全を最優先に、強度には十分注意してください。

材料・道具一覧

材料

1.木材(ツーバイフォー材)

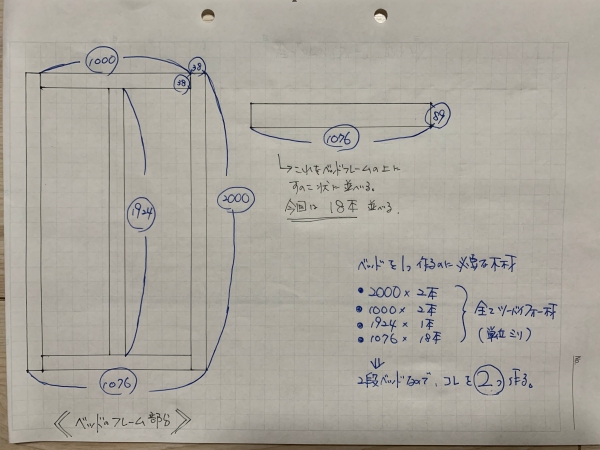

- ベッド1段分: 2000mm×2本、1000mm×2本、1924mm×1本、1076mm×18本(2段ベッドなので、この倍使用します)

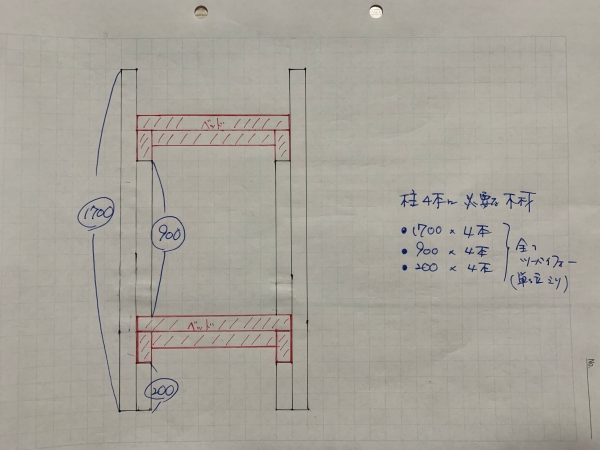

- 柱4本分: 1700mm×4本、900mm×4本、200mm×4本

2.コーススレッド(ネジ) たくさん(強力な締結力を持つ木工用ネジ)

工具

1.インパクトドライバー(ドリルドライバーも可能だが作業量が多いためインパクトを推奨します)

2段ベッドを作るメリット

「なぜ2段ベッドをDIYするのか?」という疑問にお答えします。

- コスト削減: 市販品に比べて材料費が抑えられる(約15,000円〜)

- カスタマイズ性: 部屋の大きさや家族に合わせたサイズ調整が可能

- 達成感: 自分で作った家具を家族が使う満足感は格別

- 強度の確保: 安全面を最優先に設計することで安心感が違う

私が作った2段ベッドは3年以上経過しても問題なく使用中です!

DIY 2段ベッドの設計図

まずは設計図を作成しましょう。難しく考える必要はありません。

設計のポイント

- パーツに分けて考える: ベッド部分と柱部分に分ける

- 強度のある設計: 安全性を最優先に考える

設計図の書き方

1.ベッド部分(上段・下段共通)のサイズを決める

- 今回は:縦2000mm × 横1000mm((シングルサイズの布団が敷けるサイズ)

2.柱の高さを決める

- 1段目の高さ:床から200mm

- 2段目の高さ:1段目から900mm

設計のコツ: 手書きでも十分です。必要な木材の長さと数量を明確にするのが目的です。

作り方手順

1. ベッド部分を作る(2セット必要)

さぁ、材料が揃ったらいよいよ2段ベッドを作っていきます。

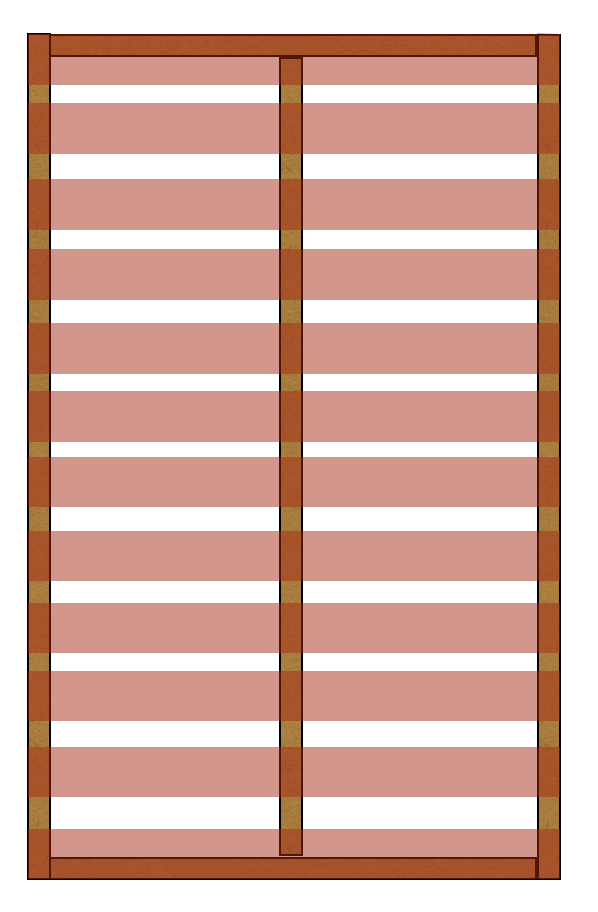

完成したベッド部分がこちら。

これを2つ作ります。

ステップ1: ベッドフレームを組み立てる

1.2×4材を長方形に配置(縦約2000mm、横約1000mm)

2.四隅をコーススレッドで固定

2.中央部分に補強用の2×4材を1本追加

作業の流れはこんな感じで進めていきました。

ベッドフレームを作る

まずベッドの土台となる部分を作ります。

2×4材を図の様に配置ししました。

サイズ感は縦が約2000ミリ、横が約1000ミリで設計しました。

完成した時にはその上に布団やマットレスを乗せて寝ることになりますので重みに耐えられる様に中央に2×4材を入れてあります。

子供が寝られれば良いかなと思ったのですが、どうせなら大人も寝られるサイズで作った方が使い道が広がると思ってシングルサイズの寝具が収まるサイズにしました。

この状態でかなりの重さです。

ステップ2: すのこ状に2×4材を並べる

1.フレーム内に2×4材を等間隔で並べる

2.それぞれをフレームにコーススレッドで固定

すのこ状に2×4材を並べる

上で作ったフレームに2×4材をすのこ状に並べていきます。この時、だいたい等間隔を空けて並べられる様にします。

計算の仕方は

A:全体の長さ

B:2×4材の幅(89ミリ)×並べる本数の値

A - Bで余白の値が出てきます。

余白をCとすると、C/(並べる本数-1)で出た値の分だけ間隔を取れば等間隔で並べることが出来ます。

まぁ、だいたいでいいですよね笑

この状態が1つのベッドの形となります。ここまでくると重量的には相当なものです。

持ち上げようとすると大人の男性でも1人だとキツいですね。今回は2段ベッドをつくるので、これと全く同じものを2つ作ることになります。

すのこの間隔を等しくする計算式:

全体の長さ - (2×4材の幅×本数) = 余白の合計

余白の合計 ÷ (本数-1) = 1箇所あたりの間隔

※図の縮尺はあくまでもイメージです。

2. 柱部分を作る

ステップ1: 床置き用の足を作る

1.200mmの2×4材を柱となる木材に固定(4セット)

高さを200mmにした理由:

・掃除機が入る高さを確保

・ベッド下に収納スペースを作る

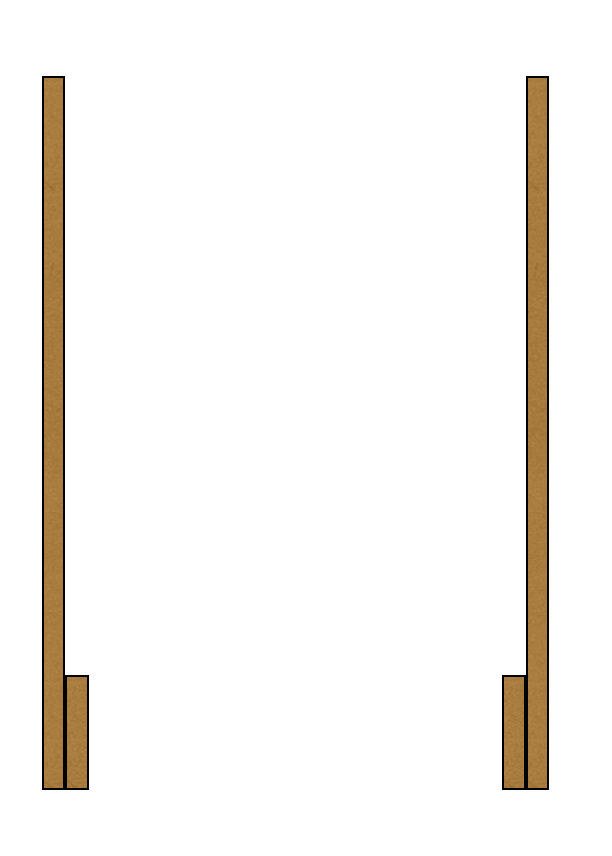

ベッドの柱部分をつくる

この工程では、作ったベッドを乗せる柱部分を作っていきます。

まず下の段のベッドですが、床から少し浮かせた状態でセットする為にメインの柱に背の低い足となる木材を固定します。

私は200ミリの高さの2×4を組みました。

200ミリにした理由は、床の掃除をすることを考えると掃除機が入る高さを確保したかったのと、ちょっとしたものであればベッドの下に収納できる様にスペースを取りました。

これを四隅に配置するので全部で4セット作ります。

ステップ2: 1段目のベッドを設置

1.200mmの足の上にベッドを置く

2.コーススレッドで柱とベッドを固定

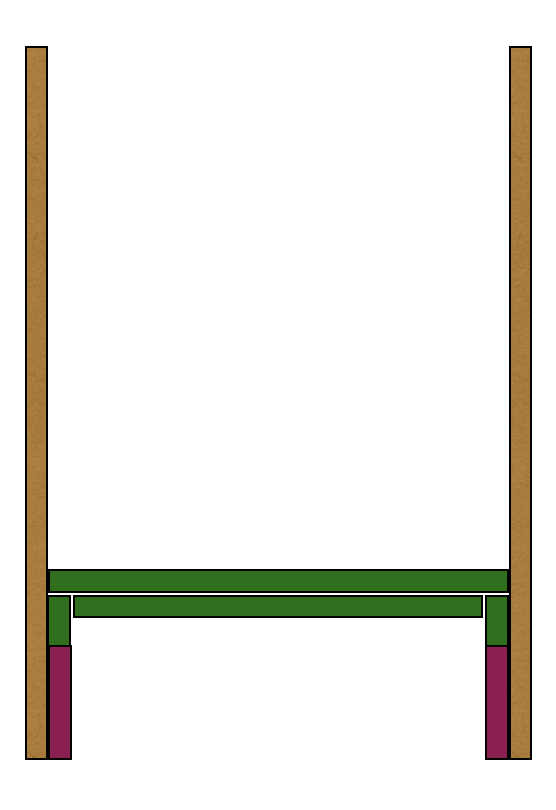

1段目を乗せる

いよいよベッドを乗せていきます。

まずは下の段から取り掛かります。

緑色がベッドです。

柱に固定した背の低い足の上に、ベッドが乗っかる様に置くことで下に掛かる重さをしっかりと床で受け止めることが出来ます。

こうすることで重さに耐えきれずに落下するということを防ぐことが出来るはずです。

実際に取り付けた後、大人が2人乗ってみましたがびくともしませんでした。

かなり頑丈な印象です!

ステップ3: 2段目用の足を取り付け

1.1段目ベッドの上に900mmの柱を固定(4本)

2.2段目のベッドを設置し、コーススレッドで固定

900mmの高さにした理由:

・起き上がった時に頭をぶつけない

・1段目に座った時に頭上に十分な余裕がある

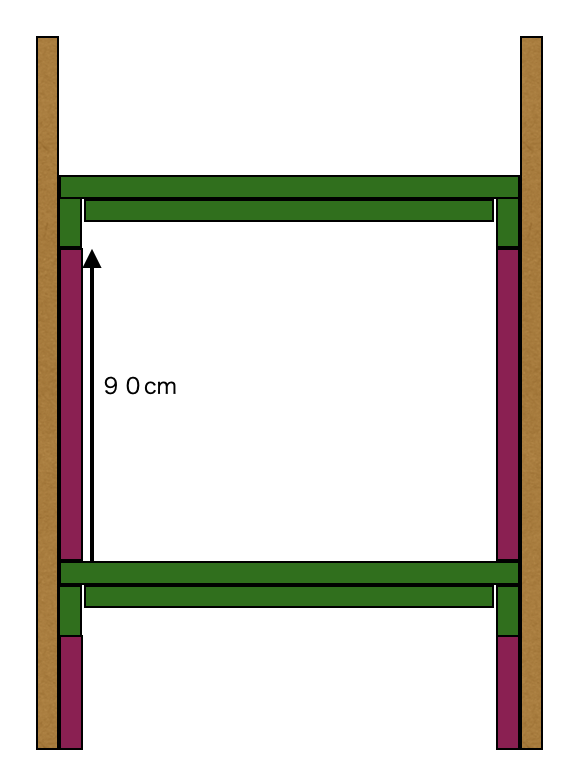

2段目を乗せる

1段目のベッドが足の上に乗ったら、同じ要領で2段目を乗せていきます。

1段目のベッドの上に、2段目のベッドを乗せる足を固定します。

今回は90cmの高さの足を乗せることにしました。

90cmにした理由は、起き上がった時に頭をぶつけない高さにすることはもちろんですが

大人が一段目に座った時に頭の上に十分な余裕を取る為です。

やっていることはそんなに難しくないのですが、ベッドの重さが相当なので足の上に乗せるの作業が少し大変でした。

2段目が乗ったら7~8割完成といった感じでしょうか。

強度を確保するコツ

2段ベッドで最も重要なのは安全性です。過去には2段ベッドの崩壊事故も報告されています。

重要な強度対策

1.垂直方向の力を直接受け止める構造

- ベッドの四隅を柱で直接支える

- 横方向の固定だけでなく、縦方向の重さを床まで伝える設計

十分な補強

- ベッド中央部に補強材を入れる

- コーススレッドは余裕を持って使用(接合部には最低4本)

こちらが1段目のベッドを載せた足。

この足でしっかりとベッドの重さを受け止める事が出来ます。

1段目を無事柱に固定した画像がこちらです。

こちらが2段目。

強度テスト: 完成後、大人が乗っても問題ないことを確認しました。

ハシゴと柵の取り付け

ハシゴの作り方

最初は垂直なハシゴを検討しましたが、子供が登りやすいように改良しました。

- 2×4材を階段状に組み立て

- ベッドとは別に設置(位置を変えられるよう独立型に)

これが結構便利で、ハシゴの位置を気にすることなくベッドの向きを変えれられるので部屋の模様替えの時に好きな向きに移動できます。

落下防止の柵

安全のため、特に上段には必ず柵を取り付けましょう。

- 2×4材を横向きに設置

- ベッドフレームにしっかり固定

安全ポイント: 柵の間隔は子供の頭が入らない幅に設計することが重要です。

完成後の使用レポート

DIYから1年以上経過した現在も、家族で毎日問題なく使用しています。

使用感

- 強度: 大人が寝ても問題なし

- 安定性: 揺れやきしみがない

- 耐久性: 1年以上経過しても構造的な問題なし

その後の拡張

子供の成長に合わせて3段目となる「すのこベッド」を追加しました。

詳細はすのこベッドの作り方【2段ベッドをカスタム】の記事をどうぞ。

-

-

すのこベッドの作り方【2段ベッドをカスタム】

以前2段ベッドをDIYしました。快適に使っていましたが子どもたちが成長してベッドが狭くなってきました。そこで3段目となる「すのこベッド」を作りました。

「2段ベッド」や「すのこベッド」のDIYに挑戦したい方は是非読んでください。続きを見る

よくある質問

Q: 2段ベッドの強度は本当に大丈夫?

A: はい。ツーバイフォー材と適切な補強によって、大人が寝ても問題ない強度を確保できます。垂直方向の力を直接床に伝える設計がポイントです。

Q: 材料費はいくらかかった?

A: 2021年9月当時で約15,000円でした。木材価格は変動するため、最新の価格はホームセンターでご確認ください。

Q: DIY初心者でも作れる?

A: はい。基本的な木工知識があれば作れます。特に難しい加工はなく、主にインパクトドライバーでネジ止めする作業が中心です。

Q: どれくらいの時間がかかる?

A: 週末2日間程度(合計10-15時間)あれば完成できます。

便利な追加ツール

必須ではありませんが、あると便利なツールを紹介します。

- コーナークランプ(直角に固定するのに便利)

- 木ダボとダボ用ノコギリ(ネジ頭を隠すのに使用)

- 竹用ドリル(綺麗に穴を開けられる)

- サンダー(木材表面を滑らかに仕上げる)

これらのアイテムがあれば

2段ベッドDIYに関わらず、木工DIY全般がより楽しくなるのは間違いありません。

よければ参考にしてみてください。

コーナークランプ

木材を直角に接合するのは結構難しいです。

片手で木材を抑えながら、もう一方の片手でインパクトドライバーを操作するのは慣れていないと大変です。

そこで活躍するのがコーナークランプ。

しっかりと90度に固定してくれるのでインパクトドライバーの操作に集中できます。

木ダボとダボ用ノコギリ

コーススレッドのネジ頭が剥き出しのベッドはやはり気になるので隠したい所です。

コーススレッドを打ち込む場所にあらかじめ穴を開けておき、コーススレッドを打った上に木を埋めてネジ頭を隠します。

そうすることで見た目にも、安全面にも安心です。

竹用ドリル

木ダボを埋める穴を開けるドリルです。

とにかく綺麗に穴を開けることができるので竹用ドリルは本当におすすめです。

実はこのベッドを作る時はDIYを始めたばかりで竹用ドリルの存在を知りませんでした。

今、竹用ドリル無しでは木工DIYはあり得ないと思うほど重宝しています。

竹用ドリルを使って竹灯篭を作りました。

-

-

【材料費2,000円】30分で完成!手作り竹灯篭!

こんにちは、たまちゃんです。今回は竹を使ってとってもおしゃれなライト「竹灯篭」を作ってみました。作るのに難しそうにも見える竹灯篭ですが、実際にやってみると意外に簡単だったので記事にしてみました。みなさまもオリジナル竹灯篭作ってみませんか?

続きを見る

サンダー

木材の表面を整えてくれます。

チクチクザラザラのベッドの上には寝たくありません。

サンダーで表面をツルツルサラサラにした方が気分もいいし、安全です。

まとめ

DIYで2段ベッドを作ることは、初心者でも挑戦できる楽しいプロジェクトです。

強度と安全性に気を付ければ、市販品に負けない丈夫な2段ベッドが作れます。

子供のワクワクした顔と、「パパ・ママが作ったんだよ」と友達に自慢する姿を見れば、DIYの苦労も報われるはずです。

小さいおもちゃ作りのDIYにチャレンジしたい方は「 誰でも作れる木製おもちゃ【赤ちゃんが喜ぶクルマ】 」の記事をどうぞ。

-

-

誰でも作れる木製おもちゃ【赤ちゃんが喜ぶクルマ】

赤ちゃんが喜ぶ木製おもちゃ「車」の作り方を記事にしました。木工未経験者の方でも楽しみながらできる内容となっています。ぜひ読んでくでさい。

続きを見る

コードレスドリルドライバを検討している方は「 はじめてのドリルドライバー購入で【失敗】したくないならコレがいい! 」 の記事をどうぞ。

-

-

はじめてのドリルドライバー購入で【失敗】したくないならコレがいい!

DIYを始めたらまず揃えたいアイテムがドリルドライバー。買ってみたいけどどれを買えばいいかわからない・・・そう思われている方は是非参考にして下さい。

続きを見る

薪を作るなら、斧ではなくてハンマーとクサビでしょ!という記事です。

自分で薪を作ってみたいという方はこちらもご覧ください。

-

-

薪の作り方【クサビとハンマーと、時々斧】

薪割りやってみませんか?先日はじめて薪割り(薪つくり)をやってみました。薪割りと言えば、斧でやるというイメージだったのですが実際やってみると斧で割るのはとても難しい。斧より簡単で、綺麗に割ることができる方法を紹介しています。

続きを見る